ANDAR … ANDAR … ANDAR

Além de saudável, andar é um procedimento bastante simples. Qualquer criança o aprende em torno de um ano de vida, antes mesmo de falar mamãe ou papai. Este procedimento consiste de movimentos das pernas, repetidos e alternados ciclicamente, os quais chamamos passos, que resultam, em condições normais de aderência do solo, no deslocamento do corpo para a frente. Para andar basta dar o primeiro e o segundo passo, e seguir repetindo essa sequência indefinidamente. Simples assim.

Foi desse modo, andando por 90 km sobre um glaciar, que em 20 de junho de 2019 cheguei ao acampamento base do K2. Mas para bem contar essa história voltarei três semanas atrás… quando enfim consegui voar num Airbus 380-800, o maior avião comercial em atividade atualmente. É enorme. Pareceu-me bastante estável no ar. Mas apesar de ansiosamente esperado, não tenho muitas lembranças desse voo. Logo após o ”jantar” servido a bordo, tomei 2 mg de rohypnol, acomodei a cabeça num travesseiro e só acordei 12 horas depois, sobrevoando o Golfo Pérsico, já nos preparativos para o pouso em Dubai. Desci, esperei um pouco, tomei a conexão e quatro horas mais tarde finalmente estava em Islamabad, capital do Paquistão.

Era fim de junho, um calor dos infernos, ultrapassando os 40 graus. Islamabad é bem diferente de Kathmandu, a única capital asiática que conhecia até então. No longo trajeto do aeroporto ao hotel no centro, em relação à capital do Nepal, encontrei uma cidade mais vazia, mais limpa, com um trânsito bem menos caótico, com ruas e avenidas retas, largas e bem cuidadas. Depois soube que Islamabad foi planejada e construída para abrigar a capital do país nos anos 1960, igual foi Brasília.

No hotel encontrei os até então desconhecidos que compartilhariam comigo 180 km de maus caminhos sobre as geleiras do Glaciar Baltoro: Arlete, Arlindo, Augusto e Bernardo, todos brasileiros. Encontrei também um velho conhecido: Max, argentino, que foi nosso guia durante todo o trekking.

Nosso plano era partir dali e após três semanas chegar ao acampamento base da chamada Montanha Selvagem: K2, a segunda mais alta elevação do planeta. A primeira grande dificuldade dessa empreita já havia sido superada. Por incrível que pareça, um dos grandes obstáculos da expedição foi conseguir o visto de entrada no Paquistão, e em seguida obter a permissão para o trekking até o K2. O Paquistão aparece frequentemente ocupando os primeiros lugares em listas de países que mais dificuldade impõem para emissão de visto para turistas. Aliás, o meu entendimento é que o governo paquistanês não quer turistas no país. Esse processo foi longo, penoso, tão chato e difícil que simplesmente não vou descreve-lo aqui. Quero esquecê-lo.

A segunda grande dificuldade foi: no meio do caminho tem a Caxemira (Kashmir). Originalmente era um vale ao sul do extremo ocidental dos Himalaias. Tecnicamente, é o início da Cordilheira do Himalaia no sentido ocidente -> oriente. Atualmente, a Caxemira é uma área muito maior, sem fronteiras claramente definidas, que engloba a Cordilheira Caracórum (Karakoram Range, extensão do Himalaia), disputada palmo a palmo por três potências nucleares – Paquistão, Índia e China – desde meados do século XX. E para complicar um pouco, além de ser uma região com forte presença do Taliban, existe um movimento separatista querendo transformar a Caxemira em uma república islâmica autônoma. Em fevereiro de 2019, enquanto me organizava para a expedição, a tensão Paquistão/Índia por causa dessa disputa subiu às alturas, com a Índia deslocando meio milhão de soldados para região sob seu controle e o Paquistão fazendo o mesmo do outro lado. Para chegar ao K2 partindo de Islamabad há que se cruzar de sudoeste a nordeste toda a Caxemira, passando por Abbottabad (cidade onde foi morto Bin Laden), até a fronteira com a China. O governo paquistanês não permite que estrangeiros andem desacompanhados de oficiais do exército na Caxemira, inclusive na base do K2. Durante 100% do nosso trek (ou quase) andamos com um oficial paquistanês treinado nas montanhas da região com a função de um agente de ligação (liaison officer) entre nós e o exército paquistanês. O sujeito, apesar de tenente, era mesmo boa praça. Ficamos amigos trocando conversas dia após dia pelos caminhos gelados que percorremos. Na região de Abbottabad ao longo de dezenas de quilômetros fomos escoltados por um veículo militar com soldados ostentando seus icônicos AK-47. Durante o trek, mesmo nas regiões mais remotas da Karakoram, a cada 10 km mais ou menos cruzávamos com soldados paquistaneses em patrulha, que invariavelmente conversavam em urdu com nosso oficial de ligação, checavam nossos papeis e nos liberavam para prosseguir. Como diz o Max, se tem um lugar que não é Nutella, esse lugar é a Caxemira.

Certa vez, há apenas dois dias do acampamento base, eu andava sozinho. Foi um dia longo e difícil. Ventava e nevava muito, e acabamos nos espaçando mais do que o prudente uns dos outros. Estava um pouco inseguro quanto ao trajeto, até que vi um acampamento militar com três barracas e alguns latões de combustível por perto. Um soldado me avistou e veio em minha direção, com seu inseparável fuzil apontado para mim. Pensei que algo ruim iria acontecer. Estava só, sem nosso oficial de ligação, ou seja, eu era um estrangeiro, infringindo a lei, numa zona militar instável do Paquistão. Tentando aparentar calma e tranquilidade, perguntei se estava no rumo certo para Concordia (nosso próximo acampamento), o que, de fato, queria saber. E não é que o milico foi super gente boa! Não me pediu nenhum documento, falou que em duas horas estaria em Concordia, e me deu orientações sobre como chegar. Ele deve ter percebido que eu tinha muita sede. Tirou uma garrafa enorme com água de sua mochila e me deu para levar comigo. Logo em seguida chegaram mais dois soldados. Sorridentes, perguntaram de onde eu era. Disseram para quando voltar ao Brasil, falar que o Paquistão é um lugar de paz. Ufa!

Depois que entramos pelo Glaciar Baltoro, os soldados vestiam branco, o que me chamava muito a atenção. Não visualmente, mas pelo inusitado. Montanhistas precisam ser vistos. Por isso as roupas, acessórios, barracas são quase sempre vermelhas, amarelo ouro, laranja. Mas parece que soldados não gostam muito de aparecer. Na selva usam verde. No deserto, cores areia. E por aqui só usavam branco. Roupas brancas, capacetes brancos, luvas brancas, barracas brancas, tudo era branco. Apenas as pesadas metralhadoras e os fuzis destoavam. Sinto muito não ter tido permissão para tirar sequer uma foto deles. Por mais que xavecasse o oficial de ligação para interceder junto a uma guarnição, não consegui nada. Só na memória tenho as imagens desses soldados. Chegam de helicóptero com pouca comida, muito armamento e um rádio para se comunicarem. Ficam dois meses andando para lá e para cá não sei exatamente vigiando o que, para depois serem substituídos por outro grupo que vem fazer as mesmas coisas.

Por fim, a terceira grande dificuldade foi andar 182 km pela Cordilheira Caracórum, dos quais 120 km sobre o Glaciar Baltoro, longe de qualquer assentamento humano, caminho obrigatório para chegar ao K2 pelo lado paquistanês.

A caminhada começou, de fato, em Askole, um vilarejo com não mais que 50 casas, no coração da Caxemira. É conhecido como o mais alto e remoto assentamento humano no Paquistão, porta de entrada para quatro das 14 montanhas com mais de 8 mil metros de altura no planeta, entre elas o K2. Os primeiros colonizadores ingleses chamavam esse povoado de last settlement on the Indian subcontinent. Mar para poder começar a andar tive que fazer um percurso de 686 km entre Islamabad e Askole em três longos dias rodados num jipe Toyota velho, tipo bandeirantes, pela porção inicial (ou final, dependendo do sentido) da celebrada Karakoram Highway.

Este foi um momento mágico e ansiosamente aguardado. Secretamente, no fundo de uma porção escura e pantanosa da minha mente, cheguei a questionar se o meu verdadeiro objetivo nessa viagem não seria trafegar esse trecho. Tenho enorme fascínio por rodar em estradas longas, penosas e remotas. Conforme já comentei em um post anterior, percorri de cabo a rabo algumas das mais icônicas rodovias das Américas: Alaska Highway, Ruta Panamericana, U.S. Route 66, Rodovia Transamazônica, BR-319, Carretera de la Muerte, Ruta 40, Carretera Austral. Agora, chegou a vez da tão aguardada Karakoram Highway.

Esta rodovia liga a cidade chinesa de Kashgar a Islamabad através de 1300 km de um caminho que mistura trechos asfaltados com outros de cascalho e terra, atravessando cordilheiras, vales, rios e lagos. Em alguns trechos ela se sobrepõe ao ramo da Rota da Seda que por séculos serviu de caminho para caravanas carregadas de mercadorias transitarem entre o platô tibetano e o Oceano Índico. Na construção da rodovia, 1958 a 1978, mais de mil trabalhadores morreram vítimas de quedas, avalanches e soterramentos. Este é o caminho pavimentado mais alto da Terra, chegando a atingir 4.693 metros de altura no Passo Khunjerab, fronteira sino-paquistanesa. A Karakoram Highway tem uma beleza selvagem e desconcertante. Atravessa uma cordilheira saturada de picos nevados com 6, 7, 8 mil metros de altitude. Uma verdadeira overdose de montanha! Quanto mais longe de Islamabad, mais estreita e sinuosa ela fica. Há trechos onde só passa um veículo por vez. Se vem algo no sentido contrário, tem que negociar quem passa e quem espera. O cenário é de deserto alto, com picos nevados lá em cima e vilarejos muçulmanos cá em baixo, repletos de um comércio miúdo de panelas, parafusos, frutas, verduras, animais vivos e mortos, tecidos, sandálias, barbearias, mesquitas, postos de gasolina, escolas de meninos, etc. Não tem mulheres nas ruas. Me parece (não sou especialista nesse assunto) que elas ficam em casa, ou em trabalhos na lavoura. A certa altura, coloquei a cabeça para fora do jipe para contemplar o Monte Nanga Parbat, uma das cinco “8 mil” do Paquistão. Não pude me esquivar da lembrança dos 11 montanhistas que foram fuzilados enquanto dormiam no seu campo base, em 2013. No dia seguinte ao massacre, o Taliban assumia a responsabilidade pelas mortes, e seu porta voz dizia: Through this killing we gave a message to international community to ask U.S. to stop drone strikes. (Parece que o apelo não foi ouvido.) Sim, eu estava na Caxemira.

Saímos de Islamabad às 6 da manhã e paramos para dormir às 22 horas, 391 quilômetros adiante, em Chilas: uma vila que na última contagem populacional tinha 1.770 habitantes. Na manhã seguinte seguimos ainda na Karakoram Highway por mais 90 quilômetros até deixarmos a estrada por uma bifurcação à direita. Demonstrando que por pior que o caminho seja ele sempre pode piorar ainda mais, pegamos a S1 Strategic Highway rumo a Skardu.

O que era medonho tornou-se tenebroso. O caminho ficou ainda mais sinuoso e extremamente acidentado. Por 170 quilômetros a margem esquerda do estreito leito da rodovia de cascalho era formada por uma sucessão de paredões instáveis sujeitos a deslizamentos de terra e rochas a qualquer momento. À direita, a pista terminava sem nenhuma proteção. As rodas da direita do jipe passavam a um palmo de enormes desfiladeiros de centenas de metros onde lá em baixo corria o Rio Indo. [Piada pronta: alguém falou “espero que depois do K2 encontremos o Rio Voltando.”] Esse é o rio mais importante do país. Nasce nas geleiras do Tibete, corta toda a Caxemira e corre rumo sudoeste para o Oceano Índico. No começo da noite, chegamos emocionalmente destruídos a Skardu, uma cidade grande para a região. Esse é um centro comercial local, sede do Distrito de Skardu. Deu para comer um churrasquinho de galinha legal no jantar.

No dia seguinte partimos para o último trecho “rodoviário” da balada. E mais uma vez a história se repetiu. O que era tenebroso tornou-se aterrador. Gastei acima meu repertório de adjetivos qualificativos da sensação de medo, de modo que tudo o que eventualmente escrever agora não descreverá com fidelidade o pânico que sentia dentro daquele jipe. Rumamos para Askole, porta de entrada do trek. O caminho era tão acidentado como o do dia anterior. Só que chovia mmuuiittoo, o tempo todo. Água e lama escorriam pela encosta à esquerda, atravessavam o caminho e caiam feito cachoeira pelos precipícios à direita, em direção ao Rio Indo. Nesse cenário correu meu jipinho bandeirantes. Chegamos com chuva forte no final da tarde. O motorista era muito habilidoso. Seleção natural. No dia seguinte veio a notícia que um jipe que saiu de Askole duas horas depois de nós caiu precipício abaixo com 4 passageiros, todos mortos. Também soubemos que o caminho foi obstruído por vários dias por conta de um deslizamento de terra num trecho por onde havíamos passado algumas horas antes. Sim, estava na Caxemira.

Armamos acampamento debaixo de chuva. Choveu a noite toda, inclusive dentro da barraca. Meu saco de dormir molhou na cabeça e nos pés, nada muito grave. Amanheceu chovendo. Resolvemos esperar mais um dia ao invés de sairmos para o trekking como planejado. O caminho estava muito instável, com deslizamentos e pedras rolando nos primeiros quilômetros da trilha. À noite a chuva parou e o dia amanheceu nublado, porém estável. Finalmente começamos a andar!

De Askole (3.000 m) em diante não havia nenhum povoado de apoio. Contávamos com carregadores (porters), verdadeiros heróis, moradores de Askole em sua maioria, que transportavam para nós alimento e barracas.

No primeiro dia de trekking andamos 20 km, metade debaixo de uma chuva fina, até chegar ao acampamento de Jhula Nala (3.159 m) 8 horas depois. No terço final do percurso tivemos que cruzar transversalmente o Glaciar Biafo em sua ponta sudeste, um tormento de gelo e rocha dois quilômetros largo que consumiu três horas de caminhada.

No dia seguinte, outras 8 horas foram gastas caminhando mais 20 km até o acampamento de Paiju (3.600 m), onde passamos um dia e meio parados para descansar e, principalmente, ajudar nossa aclimatação.

De lá montamos no Glaciar Baltoro e percorremos longitudinalmente todos seus 60 km de extensão em três dias extenuantes. O Baltoro é um rio de rocha e gelo caoticamente misturados. Dormimos nos acampamentos de Urdukas (4.011 m), Gore 2 (4.273 m) e Concordia (4.600 m). Para quem gosta de estar rodeado por montanhas, esse caminho é um ESPETÁCULO INESQUECÍVEL, onde os riachos formados pelo degelo, as rochas rolando moraina abaixo e o estalar do imenso glaciar acomodando seus blocos de gelo não nos deixam esquecer que o solo está vivo e em constante transformação. Possivelmente, esses foram os 60 km mais incríveis que percorri na vida. E a beleza vai num crescente brutal. No primeiro dia sobre o glaciar surgem as majestosas Trango Towers (galeria abaixo), formações pontiagudas de granito com mais de 6 mil metros de altitude.

No segundo dia começam a ser avistados aqui e acolá (galeria abaixo) os vários Gasherbrums, o Broad Peak, o K1. Esse último, conhecido há séculos pelos povos locais como Masherbrum, uma montanha altamente técnica e pouquíssimas vezes escalada, foi a primeira alta montanha (7,891 m) catalogada pelos ingleses na Karakoram Range, daí o nome K1 (advinha qual foi a segunda…).

E no terceiro dia chega-se, no final do Glaciar Baltoro, ao clímax de toda essa caminhada, um lugar absolutamente ímpar na Terra, um dos mais espetaculares acampamentos de alta montanha existentes: Concordia. Esta é uma confluência do Baltoro com mais outros três glaciares formando um gigantesco e desmesurado anfiteatro, um verdadeiro museu a céu aberto de contornos, linhas e formas. Num raio de 15 quilômetros de Concordia há 41 picos nevados acima de 6.500 m, metade deles sem nome e ainda não escalados. Entre esses, quase ao alcance das mãos estão quatro das mais altas montanhas do planeta: K2, Broad Peak e os Gasherbrums I e II.

Nevava muito, muito mesmo, quando chegamos a Concordia. Ficamos ali dois dias extasiados com a paisagem. Montanhas são simplesmente acúmulos de rocha, areia e gelo. Mas o acaso produziu aqui um conjunto de formas que o melhor dos arquitetos não conceberia.

No terceiro dia em Concordia saímos às 5 horas rumo ao acampamento base do K2. O sol não havia nascido ainda, mas já era dia no início da caminhada. Deixamos Concordia subindo uma inclinação nevada rumo norte, que dava acesso ao Glaciar Godwin-Austen. Ao seu final, 12 quilômetros à frente, estava a base do K2, 5.050 m acima do nível do mar. Quanto mais andávamos, mais a montanha se agigantava à nossa frente. Às 8 da manhã estávamos no campo base do Broad Peak, a tempo de tomar café com uma garota com menos de 30 anos, que algumas semanas depois se tornaria a primeira alemã a atingir o cume do K2, sem oxigênio complementar e autônoma, e agora se prepara para cruzar a Antártica sozinha e à pé. Deixamos a garota para trás e ao meio-dia chegamos ao K2 Base Camp. Emocionalmente, foi o clímax de toda essa viagem. Finalmente, depois de tanto planejamento e esforço, estava aos pés da Montanha Selvagem, um dos lugares mais celebrados do montanhismo mundial. Mas não posso deixar de dizer que esse foi o pior lugar para se avistar a montanha dos últimos dias.

A volta para Concordia foi tensa. A neve ficou muito fofa devido ao sol desde as primeiras horas da manhã. De rotina, as pernas afundavam até o joelho na neve, enquanto caminhávamos de volta. Às vezes até o meio da coxa. Foi muito cansativo. Para complicar, no meio da tarde o tempo fechou, começou a nevar e ventar muito e num dado momento, sem perceber, dei alguns passos sobre um pequeno lago que tinha sua superfície congelada e camuflada pela neve. Claro que a cobertura quebrou e afundei até quase a cintura na água gelada. Nessa hora o Max falou: ande o mais rápido que puder enquanto consegue sentir as pernas. Foi o que fiz. Uma hora depois estava em Concordia. Para brindar, tomei um drink que improvisei com o que havia à mão: Karacointreau, delicioso mix de álcool gel e Tang, servido com cubinhos de um secular gelo glacial. Quem disse que não tem bebida no Paquistão?

Os próximos seis dias foram de retorno para Skardu, exceto para o Max que ficou em Concordia e semanas mais tarde chegou ao cume do K2. Meus companheiros voltaram para o Brasil de Skardu. Eu ainda não sentia que era hora de voltar. Convenci um velho senhor morador local a me levar num jipe por um parque sensacional ali da região: Deosai Nartional Park . É um enorme platô a mais de 4 mil metros de altitude. Segundo um folheto local, é o second highest plateau of the world, cheio de himalayan brown bears, himalayan ibexes, snow lepards, red foxes e himalyan golden foxes. Não vi nenhum deles. Mas acredito que estavam por lá. Apenas encontrei centenas de himalayan marmots, que não estavam no folheto, e são uns bichos muito parecidos com os prairie dogs do oeste estadunidense. Meu guia era uma figura ímpar. Paquistanês. Não sei por que, estava numa vibe minimalista. Falava comigo apenas três palavras, em inglês: go, stop e toilet. Passamos três dias andando pelo parque e nos comunicando por meio do olhar e dessas três palavras. Era tudo o que precisávamos. Ele tinha um toca fitas doutrinário no jipe que tocava o tempo todo.

Findo o circuito no Parque, não tive palavras para agradecer. Uma lágrima nos olhos e um forte abraço disseram tudo. Voltei para Islamabad e no mesmo dia tomei o Airbus de volta para Guarulhos.

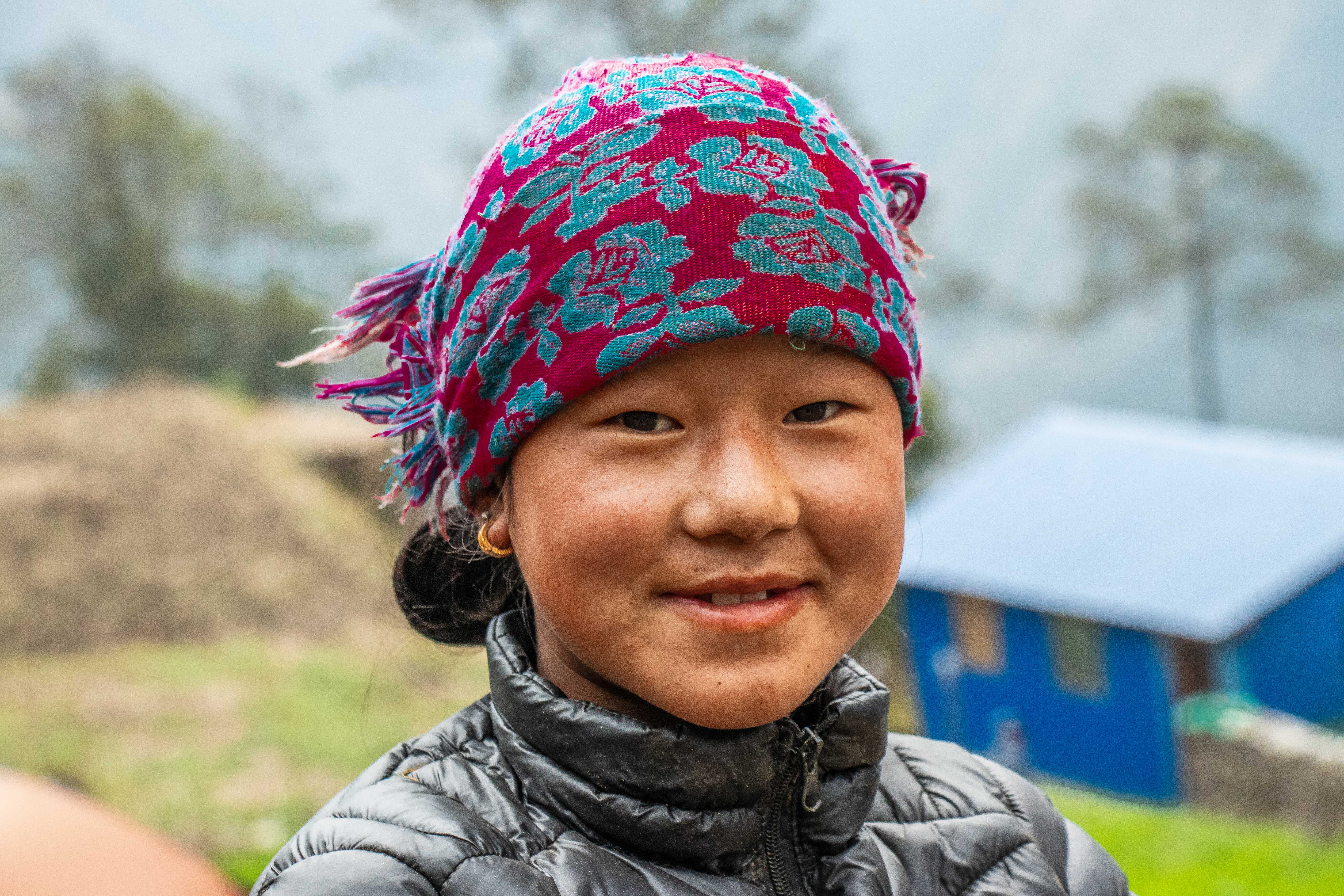

SUPLEMENTO FOTOGRÁFICO: Paquistaneses

NEM TUDO É REFRESCO NAS GELEIRAS DO HIMALAIA…

Era fevereiro de 2018, inverno ainda no hemisfério norte. A jornada foi longa e tortuosa. Custou-me quase 24 horas entre voos e conexões de São Paulo para Kathmandu. Mais uma manhã num teco-teco para Badrapur. Mais dois dias inteiros num jipe por um caminho estreito, lindo e penhascoso rumo leste. Até que finalmente avistei as bandeirinhas anunciando que estava próxima a chegada a Taplejung, cidade no extremo leste do Nepal.

Carregava apenas uma mochila com uns 13 kg de equipamento pessoal para um trekking de altitude e minha câmera fotográfica.

Tap lejung é uma cidade grande para os padrões nepaleses. Cheguei tarde da noite e fui para um pequeno hotel. No dia seguinte, ao colocar os pés na rua, fui atacado por uma multidão sorridente que despejou em mim toneladas de talcos de diferentes cores.

lejung é uma cidade grande para os padrões nepaleses. Cheguei tarde da noite e fui para um pequeno hotel. No dia seguinte, ao colocar os pés na rua, fui atacado por uma multidão sorridente que despejou em mim toneladas de talcos de diferentes cores.

Era o Holi Festival, uma festa que acontece no Nepal e Índia ao final do inverno sem, ao meu ver, caráter religioso. As pessoas se divertiam muito e demorei a entender o que acontecia.

Martin (EUA) e Chris (Austrália) me esperavam em Taplejung. No dia seguinte, montamos uma estrutura bem enxuta: Tsering Sherpa e três carregadores nepaleses, barracas, tralha básica para cozinha, mantimentos para alguns dias. Tsering é um excelente guia, que além de montanhista experiente, conhece cada centímetro quadrado daquela região. No próximo dia iniciamos a caminhada.

A partir de então estabeleci uma rotina diária que chamei 6-7-8-9. Acordava às 6 horas, desarmava a barraca e arrumava a mochila para o dia. Às 7 preparava um lanche para o dia e tomava o café da manhã: chá tibetano (uma espécie de chá preto com manteiga de iaque, açúcar e sal), chapati (pão feito com trigo integral, sal, açúcar e óleo, assado em uma frigideira) e ovo frito. Às 8 começava a caminhar. Mais ou menos 9 horas mais tarde, começo do anoitecer nessas latitudes, parava, montava acampamento, preparava o jantar e dormia.

Andar das 8 às 17 horas, para mim, não era fácil. Estava no coração do Himalaia, onde nada, absolutamente nada, é plano. A região é cortada por dezenas de pequenos rios que correm do norte para o sul. Como eu andava do oeste para o leste, invariavelmente, todos os dias, tinha que descer centenas de metros, cruzar um rio e subir pela outra encosta por outras centenas de metros. Com frequência, isso se repetia uma, duas e até três vezes no mesmo dia. Além disso, a altitude foi aumentando ao longo do percurso, o que tornava o fôlego cada vez mais curto. E para piorar, a partir doe 3.500 metros, mais ou menos, nevava, muito.

Assim foi o trek. A cada dia caminhava até um pequeníssimo vilarejo, conhecendo lugares e interagindo – apesar da barreira do idioma – com pessoas maravilhosas. E passaram Mitlung (1.542 m), Chiruwa (1.261), Sukethum (1.573), Amjilosa (2.384), Gyabla (2.716), Ghunsa (3.444)… agricultura de subsistência, hortaliças, galinhas, coelhos, cabras, crianças correndo para lá e para cá, mulheres na lavoura, homens no pastoreio.

Em Ghunsa o maior luxo: um dia inteiro de descanso com direito ao primeiro banho desde que saí de Kathmandu. Ok, foi um balde com água morna. Mas foi maravilhoso. Possivelmente meu melhor banho nos últimos anos. Tudo é muito relativo.

A partir de Ghunsa o ambiente ficou bastante hostil; muito alto, muita neve, muito frio. Talvez essa seja a região mais remota do Nepal. Dormi em Kangpachen (4.050), depois em Lhonak (4.780), dois assentamentos desertos, usados por pastores apenas no verão.

Até que finalmente, 14 dias de caminhada a partir de Taplejung, percorridos 102 quilômetros, com um ganho acumulado de altitude de 7.298 metros, enfim cheguei ao campo base do Monte Kanchenjunga (5.132 m), a terceira mais alta montanha do mundo! Foi o primeiro “8 mil” do trekking, visto de frente, enorme, sereno, majestoso. Nesta noite, a temperatura chegou a -17 graus centígrados DENTRO da barraca! A menor temperatura de toda a caminhada. Inverno no Himalaia! Me consolei ao lembrar que estava mais quente que o freezer lá de casa, que costuma marcar 18 negativo.

Um dos embaraços que passei nessa caminhada acontecia toda manhã nesses últimos dias. Se algum fabricante te disser que produz botas que se mantêm secas por dentro em qualquer terreno é fake news. Não há como manter as botas secas após dias de caminhada no gelo. Mesmo porque se elas forem impermeáveis o suor dos pés certamente vai molhar suas meias, e daí o interior das botas. E botas transpiráveis são, na prática, pura ficção. Obviamente, as minhas se molharam dias atrás, em algumas das poças d’água que pisei inadvertidamente ao longo da caminhada.

Botas, sempre, passam a noite conosco, dentro da barraca. Mas a barraca era um freezer, e as botas úmidas congelavam durante a noite. Na manhã seguinte pareciam dois blocos de gelo. Toda manhã tinha que golpeá-las com um grosso galho de árvore para amolecerem e conseguir calçá-las. Levava cerca de uma hora de caminhada intensa até que as botas esquentassem e ficassem, apenas, molhadas. Alguns dias depois descobri que deixá-las à noite por horas a uma distância prudente de um fogo feito no chão melhorava bem minha qualidade de vida no dia seguinte.

O Kanchenjunga fica no extremo leste do Nepal, na fronteira com a Índia. De lá fiz meia volta para rumar oeste na direção do campo base do Monte Makalu, a próxima montanha com mais de 8 mil metros de altitude do trekking.

Voltei pelo mesmo caminho para Ghunsa. A partir de lá, cruzei o Nango La (4.776 m) e dois dias depois dormi em Yangma Kharka (3.741). De lá, desci por um bosque nevado incrivelmente igual à fantasia que eu tinha sobre os caminhos que Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mal faziam nas histórias que me contavam na infância.

Aos 2.800 metros cruzei um rio e subi pela outra encosta até Olangchung Gola (3.198), cidade natal de Tsering Sherpa.

Olangchung Gola é uma vila pequena e centenária no meio de um bosque subtropical repleto de rododendros e zimbros. Com umas 40 casas, se esparrama numa encosta bastante íngreme do lado do vale que acabara de subir. No topo da encosta fica um mosteiro budista construído há 7 séculos. A menos de 10 quilômetros está a fronteira com a Região Autônoma (sic) do Tibet.

Esta vila é um entreposto da rota que liga o leste do Nepal ao Tibet. Daqui partem mercadores levando fios e tecidos de algodão, açúcar mascavo, e outros itens trazidos da Índia que são trocados principalmente por sal e lã. Cheguei com o tempo bastante nublado, muita névoa, neve úmida, quase garoa. Não fosse pelos fios elétricos que entravam pelo telhado das casas, e por alguns telefones celulares nas mãos dos locais, pensaria (sinceramente) que tinha sido abduzido por um túnel do tempo que me transportara mil anos para trás. Tudo estava muito cinzento e melancólico. Ninguém é completamente feliz num dia cinzento.

As casas têm dois pavimentos. No térreo, de pedra, ficam animais e comida estocada. Em cima, de madeira, ficam os humanos num quarto e cozinha. Ruelas estreitas com calçamento de pedra irregular se ramificam em becos com animais pastando e caldeirões soltando fumaça.

Galinhas, carneiros, um e outro cachorro andam soltos. Iaques e jumentos passam em comitiva carregados de mercadorias. Mulheres lavam roupas e louças em fontes coletivas. Crianças enlameadas se divertem correndo e gritando.

Após um dia inteiro descansando, cruzei o Lumba Sumba La (5.160 m), um passo de onde se avista o Kachenjunga ao leste e o Monte Makalu a oeste. Então, segui para Thudam (3.093), Yak Kharka (2.724), Chyamtang (2.264), Hongon (2.323), Bakim Kharka (3.020), Molun Pokhari (3.855), Dhungee Kharka (3.590), Saldim Khola (2.917), Kalo Pokhari (4.181), Grazing Kharka (4.085), Yangla Kharka (3.650), Langmale Kharka (4.445). Alguns desses lugares eram pequenos vilarejos, outros (as kharkas) eram pastos de iaques, vazios, cobertos de neve, usados só no verão. Até que finalmente, 21 dias após ter saído do campo base do Kanchenjunga, dessa vez sem banho, cheguei ao campo base do Monte Makalu (4.870 m). De lá avistei, ali pertinho, o segundo “oito mil” dessa caminhada, a quinta mais alta montanha do planeta. Ao todo, entre os dois campos base, percorri 208 quilômetros de trilhas, com 13.257 metros acumulados de subida.

O trajeto entre os dois campos base foi muito desgastante para mim. Talvez minha imunidade tenha caído nos últimos dias do percurso. Além de nós seis, havia aqui outra expedição de umas dez pessoas, mais ou menos. O fato é que peguei de alguém um resfriado que me deixou com muita tosse, secreção e cansaço.

Após um dia de descanso, prosseguindo a caminhada, fui para o Swiss Camp, 7 quilômetros ao noroeste dali, 5.185 metros de altitude. É um lugar privilegiado. O céu estava límpido, nenhuma nuvem. Ainda com sol, fazia em torno de dois graus centígrados positivos quando cheguei. Montei minha barraca num platô pedregoso. Dela via o monte Makalu (separado de mim por um vale enorme e muito fundo), os montes Everest e Lotse ao noroeste, e um glaciar enorme chegando pelo oeste. Mesmo resfriado, nele passei um dia inteiro subindo e descendo por uma geleira bastante íngreme que serviu como treinamento para desenferrujar um pouco minha técnica de escalada em gelo. Iria precisar dela nos próximos dias.

No dia seguinte, deixei o Swiss Camp para trás, rumo ao Sherpani Col Base Camp, a 5.700 metros de altura. Estava muito cansado, com bastante secreção pulmonar. O terreno era bastante acidentado no início da caminhada. Andávamos em fila indiana. Nosso guia ia à frente, seguidos de perto por Martin, Chris, eu e os porters. Devido ao cansaço, meu ritmo foi ficando cada vez mais lento. Fiquei para trás, mas ainda mantendo contato visual com o restante do grupo. Meus companheiros deixavam suas pegadas na neve, o que ajudava minha orientação na caminhada. Em torno de umas três da tarde, o céu que já estava bastante carregado, fechou mais ainda. Nuvens densas subiam de um vale à minha direita. Ventava muito. Começou a nevar intensamente. Enquanto andava por uma encosta nevada bem inclinada, escorreguei uns cinco metros morro abaixo, até conseguir parar minha progressão com a piqueta. Não consegui voltar para a trilha na perpendicular. Optei por escorregar devagar até o fundo do pequeno vale e voltar numa diagonal suave até a trilha. Mas depois de subir uns dez metros de volta, cadê a trilha? A neve apagou. E agora? Visibilidade quase zero, cinco da tarde, anoitecendo. Eu tenho um apito, desses de juiz de futebol, que fica permanentemente no fecho dianteiro superior da minha mochila, ao alcance da boca. É para essas horas. Apitei o quanto consegui. A plenos pulmões (o que não era muita coisa devido a meu estado). Mas… parece que não havia ninguém perto de mim para ouvir. Visibilidade péssima… Muito vento… Muito frio… Já não sabia para que lado caminhar.

Em momentos críticos como esse, me lembro de uma velha canção dos Doces Bárbaros: Pé quente cabeça fria. Me concentrei em movimentar os pés dentro das botas para mantê-los quentes. E para manter a cabeça fria, lembrava o tempo todo do meu mantra: ninguém morre na véspera.

De fato, não era mesmo a véspera. Às 8 da noite meu santo guia e Martin me acharam quase congelado no meio da tempestade. Saíram me procurando e conseguiram enxergar a luz vermelha piscando na minha head lamp. Segui para nosso acampamento demasiadamente lento, ajudado pelos dois. Chegamos no Sherpani Col Base Camp perto da meia-noite. Estava bastante ofegante, com tosse intensa e produtiva, estertorando nas bases pulmonares, com uma saturação de O2 muito baixa para aquela altitude. Foi difícil admitir para mim mesmo, mas esse era o quadro do edema pulmonar de altitude. A noite foi dura. Na manhã seguinte um pequeno helicóptero me levou para um hospital em Kathmandu.

Ao chegarmos no acampamento, Tsering sabia que eu não poderia continuar. Pelo telefone satelital que trazíamos organizou o resgate. Fiquei internado por cinco dias e daí uma semana estava em Campinas, sete quilos mais magro. Demorei mais de um ano para contar essa história. Só agora, 2019, após ter voltado para o Himalaia e terminado muito bem outro trek, consegui escrever esse relato. Mas essa mais recente caminhada é a história do próximo post…

SUPLEMENTO FOTOGRÁFICO: Algumas fotos que não couberam no post…

MOTIVAÇÃO

Recém-chegado de uma longa caminhada pelo Vale do Khumbu, folheava alguns livros expostos numa prateleira do que me parecia ser um sebo, no centro de Kathmandu, capital do Nepal. Era uma típica tarde chuvosa das monções, 2013. Entre tantos outros espalhados num balaio, um livro me chamou a atenção: um relato cheio de fotos de um caminhante que andou todo o Nepal, de leste a oeste, no meio da cordilheira do Himalaia, em 2002. Devorei o livro enquanto chovia.

O caminhante refez caminhos centenários por onde comerciantes, durante séculos, vinham do Tibet com iaques carregados de queijo e manteiga para trocar por tecidos na Índia. Entre as fronteiras leste e oeste do Nepal, as trilhas passavam por vilarejos em regiões tão remotas que não pareciam pertencer a esse mundo, atravessando diversos passos nevados, alguns acima de 6 mil metros de altitude. Nessa jornada ele olhou de frente para oito das mais altas montanhas do mundo – Kajenchunga, Makalu, Everest, Lhotse, Manaslu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Annapurna – todas com mais de 8 mil metros.

Quando a chuva passou ficou claro para mim que teria que voltar ao Nepal para percorrer essa trilha. Desde então, meu pensamento andou por esses caminhos dia após dia, todos os meus dias. Colecionei relatos, textos, mapas e tudo o mais que se referia às trilhas. Discuti a logística com pessoas que fizeram essa travessia em anos posteriores. Me associei a mais dois aventureiros (ainda não os conheci pessoalmente, mas por email parecem simpáticos). Contratamos um serviço de apoio em “roubadas em áreas remotas”. E agora só falta partir.

Hoje à noite embarco para Kathmandu. Lá tomo um teco-teco para o aeroporto mais leste do Nepal. De lá alugo um jipe e sigo para o leste até onde o caminho existe. Se tudo der certo, encontro meus dois fellow treckers e a partir daí vamos a pé para a fronteira Nepal/Índia leste. Só então começará a caminhada. Caminharemos para o oeste, acompanhando a fronteira norte com a China, rumo à fronteira Nepal/Índia oeste. Ao todo serão 1.750 km a pé, no coração do Himalaia. A expectativa é fazer o trajeto em 150 dias. A ver.

MAR

Quando criança, sonhava em conhecer Zé Colmeia, o urso que atormentava a vida de muita gente num desenho animado que assistia diariamente. Meu pai me dizia que um dia me levaria a conhece-lo. Hoje ele está numa cama e tenho certeza que de lá não sairá para cumprir sua promessa. Assim, por conta própria, para cumprir um desejo de infância, decidimos continuar a missão “Parques nas Rochosas” para visitar o Yellowstone National Park, morada de Zé Colmeia.

A partir de Banff, entraríamos nos EUA por Montana, parando um pouco no Glacier National Park, para mais abaixo chegar em Yellowstone, ainda em Montana. De lá terminaríamos a missão no Zion National Park, bem mais ao sul.

Entretanto, de nada valeu tanto planejamento…

Enquanto estávamos em Banff, uma frente (bem) fria se apossou de todo o centro-norte americano. A previsão era temperaturas entre -7 e -13 oC em Glacier no dia seguinte. E o cenário era de piora a partir disso. O site de previsão do tempo dizia que naquela região o verão fez uma ponte para o inverno, desviando do outono.

Acontece que o Jaboti, como qualquer outro motorhome, tem reservatórios e tubulações cheias de água por todas as partes. E a água costuma virar gelo bem antes dessas temperaturas. Se a água congelasse dentro do Jaboti, canos e reservatórios seriam rompidos e o prejuízo nem quero calcular. Para seguir para Glacier, teríamos que drenar toda a água do motorhome, das mais cristalinas às menos nobres. Mas aí deixaria de ser um motorhome para virar um carro comum.

Opa! Essa viagem é de motorhome! Então, como o tempo não mudou, mudamos o roteiro. Adeus Zé Colmeia. De Banff guinamos 90 graus à direita e fomos para o mar do Pacífico. Lá era certo que as águas continuariam rolando dentro do Jaboti.

Que felicidade!! Confesso que estava começando a cansar de ver tantos veados, pinheiros e montanhas nevadas. Agora é o costão azul, ensolarado e gelado do noroeste americano.

De Banff, cruzamos a fronteira e seguimos para Seattle. E lá, sem querer, por sorte, de graça, descobrimos a U.S. Route 101, mais conhecida como Oregon Coast Highway. Mais uma para colocar no Panteão das Rodovias Panamericanas. Que coisa maravilhosa! Jaboti trafegou por ela na fractal linha que separa o Oceano Pacífico dos Estados Unidos.

E o mar… o mar… o mar… quanto de teu sal são lágrimas de Portugal! Não sou português, mas tenho um avô que é. Meus olhos transbordaram ao ver essa imensidão de costa azul e selvagem.

Para um brasileiro como eu, é estranho ver o mar de frente e enxergar o Japão do outro lado. Se os Portugueses tivessem descoberto Oregon, trariam escravos japoneses para cá? E 20 de novembro, seria o dia da consciência amarela no Brasil? Acho que essa viagem está demorando demais…

Pela costa descemos todo o estado de Oregon, entramos na Califórnia e terminamos a viagem na Praia de Santa Mônica, ao lado do LAX, aeroporto de Los Angeles onde deixamos o Jaboti e voamos para casa.

Ao todo, foram 7.564 km bem rodados por maus caminhos desse mundão. Valeu!!!

OS MEIOS JUSTIFICAM O FIM

Essa foi uma verdadeira road trip, onde os meios justificam o fim.

Talvez não tenha ficado muito claro. A essência dessa viajem não foi chegar ao lugar de destino. Mesmo porque não havia um destino claramente definido. Sabíamos apenas que tínhamos que estar em Los Angeles no dia do embarque para São Paulo. A essência foi simplesmente rodar, rodar, rodar… olhar pela janelinha e ver paisagens exuberantes. Parar o Jaboti e andar por trilhas sentindo o cheiro do mato e o barulho do vento. Sem pressa e sem destino. Encostando o Jaboti numa clareira ao entardecer. Saindo cedo no dia seguinte.

Quanto terminou a Alaka Highway estávamos de frente para as Montanhas Rochosas, extensa cadeia de montanhas que percorre Canadá e Estados Unidos no sentido noroeste-sudeste. Seguimos viagem por essas montanhas.

O plano era conhecer alguns dos parques nacionais encrustados nas Rochosas. Rumamos para Jasper, uma pequena cidade rodeada por montanhas nevadas no sudoeste da província canadense de Alberta. Lá é a sede para explorar o Jasper National Park. Estacionamos o Jaboti em um dos seus campgrounds e passamos dias caminhando e pedalando pelo quase infinito emaranhado de trilhas capilarizadas pelo parque.

O melhor passeio foi uma trilha a pé até o Maligne Lake, uma difícil subida de 44 km que nos custou três dias para completar. Na chegada, fazia muito frio e uma neblina densa quase impedia o lago de ser avistado. No dia seguinte, pudemos enxergar melhor e ver três glaciares chegando ao lago, que era de um azul indescritível. Diversos picos nevados cercam Maligne Lake. Pegamos uma trilha para um deles e fomos parar no cume da Bald Hill, 2.310 metros acima do nível do mar, com 360 graus de vistas de tirar o fôlego.

Dava para ficar um mês vagando por Jasper, mas a viagem tinha que continuar. Descemos até Banff National Park. O parque em si não é lá essas coisas, embora seja bem mais famoso e badalado que Jasper, seu primo pobre.

Mas o trecho da Highway 93 que serpenteia pela crista das Rochosas ligando os dois parques é, para além de qualquer dúvida, os 300 km de estrada mais deslumbrantes desse mundo. Trafegar por ali nessa manhã já teria valido todo o esforço para fazer essa viagem.

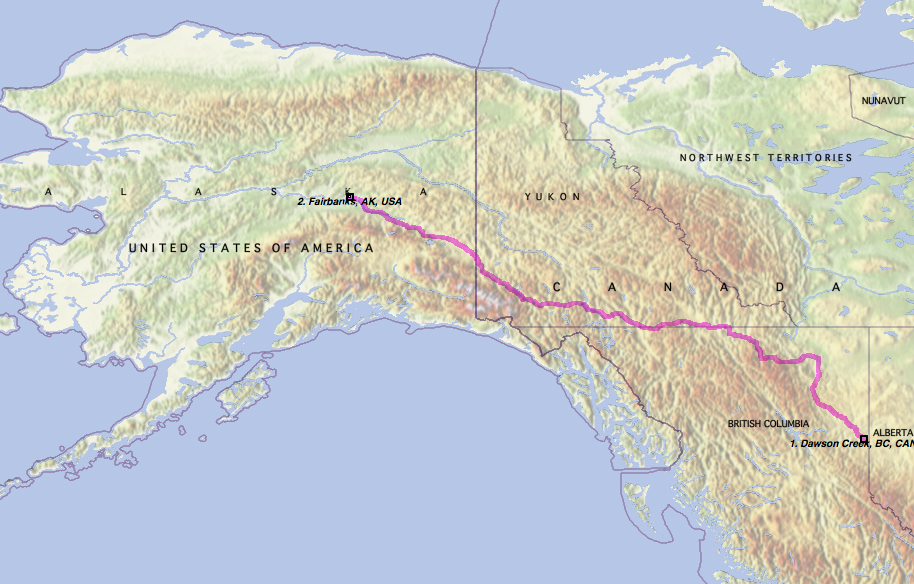

ALASKA HIGHWAY

Trafeguei por algumas das mais icônicas estradas das américas: Ruta Panamericana, U.S. Route 66, Rodovia Transamazônica, BR-319, Ruta 40, Carretera Austral. Mas esta lista ficaria muito desfalcada se não contivesse também a legendária Alaska Highway.

Até 1941, apenas se chegava ao Alasca pelo mar ou pelo ar. Uma ligação terrestre entre o Alasca e os chamados 48 estados contínuos americanos era um sonho antigo. Sonho esse ainda não realizado devido à enorme dificuldade técnica e financeira em rasgar e pavimentar um caminho de milhares de quilômetros num ambiente extremamente hostil.

Mas, na manhã de 7 de dezembro de 1941 a marinha imperial japonesa acordou os americanos com um bombardeio que matou mais de 2400 pessoas, destruindo 21 navios e 347 aviões na ilha de Oahu, Havaí. Na manhã seguinte, o congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão.

E daí? Bem, daí que o governo americano percebeu que o ataque japonês foi um sucesso tático. Percebeu que o Alasca e toda a costa leste americana estavam mais que vulneráveis. Percebeu também que a rota aérea mais curta entre Tóquio e Washington passa exatamente sobre o Alasca, aquele velho bloco de gelo desabitado… lugar onde, caso precisassem, não conseguiriam se posicionar militarmente com rapidez.

Em exatos três meses após a declaração de guerra, o governo americano planejou uma estrada ligando a região do Canadá até onde se chegava por terra ao centro do Alasca. Combinou com os russos, isto é, com os canadenses, que iria fazer isso. Arregimentou milhares de civis e militares, bem como uma quantia brutal de equipamentos, e deu início à construção em 8 de março de 1942. Get the job done, disse o presidente naquele dia aos seus generais. E completou, as soon as possible.

Sete regimentos do exército americano (11 mil militares), três deles apenas com soldados pretos comandados por oficiais brancos, trabalharam na empreitada sete dias por semana, 24 horas por dia. Oito meses e doze dias após o início da construção, numa típica manhã gelada na floresta boreal, o primeiro comboio com caminhões do exército americano carregando soldados e armamentos completou o percurso, inaugurando a Alaska Highway.

A Alaska Highway se estende da cidade canadense de Dawson Creek até Fairbanks, no coração do Alasca. São 2.253 km serpenteando entre montanhas, vales, florestas, pântanos, rios, riachos, rochas e glaciares. Em diversos e extensos trechos, o traçado da rodovia cruzava pântanos sobre solo permanentemente congelado (chamado permafrost). Lidar com isso foi um pesadelo para os militares engenheiros que planejavam, e mais ainda para os soldados que executavam a obra. Outro grande problema foi construir 113 pontes sobre rios e riachos ao longo do caminho. Muitas delas nasceram precárias e instáveis. A temperatura chegava a -50 oC em algumas ocasiões, quando nenhuma máquina funcionava e era extremamente perigoso trabalhar exposto. Centenas de soldados morreram em acidentes com máquinas, em naufrágios em lagos e rios ou simplesmente de hipotermia.

A cidade de Dawson Creek tinha 600 habitantes no início da construção. Manter um fluxo de mantimentos para 11 mil soldados que começaram a chegar de repente foi uma das tarefas mais difíceis. Aliás, esse é um problema clássico das guerras.

Construir uma rodovia em uma região remota e hostil como essa foi tarefa difícil para quem dela participou. Barracas dormitório sem aquecimento, fome, fadiga, periculosidade extrema dos métodos de construção ilustram alguns dos problemas enfrentados.

Também a solidão foi um problema. A maioria dos que participaram da construção era composta por jovens de vinte e poucos anos que, de repente, foram arrancados de pequenas cidades – onde viviam com a família, amigos, namorada – e colocados no meio da floresta boreal. Em Watson Lake, então um vilarejo de caçadores no extremo norte do Canadá, um soldado sentiu saudades de casa. Para manter viva a ideia de que logo voltaria, fincou um poste no chão e pregou uma placa com o nome de sua cidade natal no sul dos Estados Unidos e uma seta indicando a direção e distância até lá. Dias após, outro soldado fez o mesmo. E mais outro. E mais outro. Ao final da construção havia uma praça com centenas de placas em Watson Lake sinalizando diferentes cidades. Ao final da guerra, o hábito continuou e se tornou uma tradição. Cada um que passava por Watson Lake colocava uma placa de sua cidade natal. Hoje o local que reúne as placas se chama Sign Post Forest. Lá estão mais de 75 mil placas sinalizando cidades de todos os continentes. Numa delas se lê “Campinas – SP, Brasil. 16.798 km sudeste”. Fomos nós que colocamos. A distância calculei no Google Maps.

Inicialmente, a Alaska Highway era apenas uma estrada estreita, de terra (ou gelo) coberta por cascalho, sem acostamento, com pontes precárias, sujeita a alagamentos, onde passavam apenas veículos militares, preferencialmente 4×4. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os EUA “deram” a parte canadense da estrada para o Canadá. Os dois governos passaram então a pavimentar a rodovia, acertar acostamentos, reconstruir pontes, fazer sinalização, etc. O tráfego foi aberto à população civil em 1948.

Enquanto passávamos por lá, comemorava-se o 75o aniversário da estrada. Desnecessário dizer que a paisagem é deslumbrante! Difícil foi manter a atenção no volante e fazer todas as curvas.

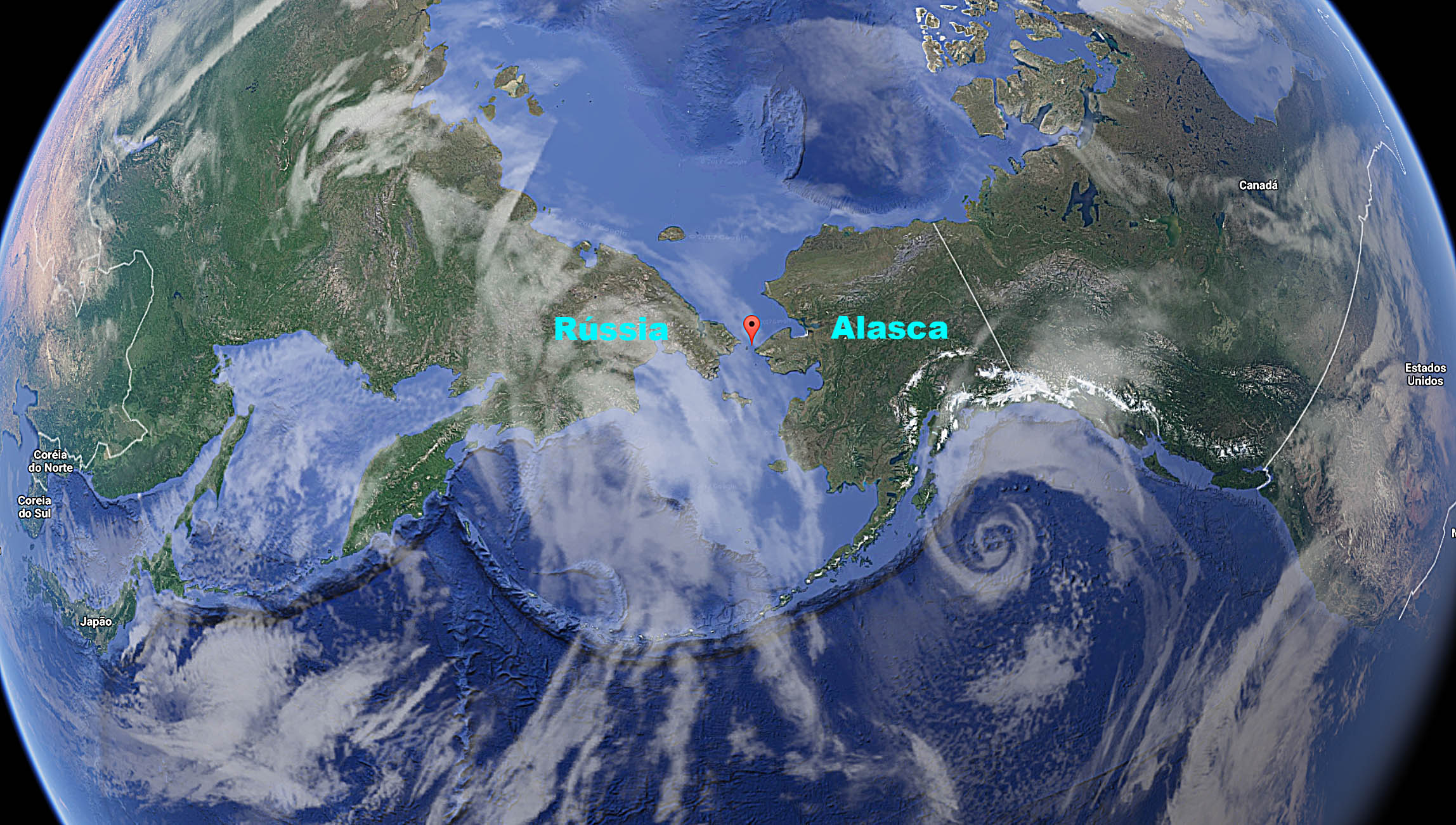

DENALI, A MAIS ALTA

No início do século 18, um capitão dinamarquês de nome Vitus Bering navegou a serviço da Rússia por um tormentoso braço de mar na região ártica. Fazia muito frio e neblina. Ele não conseguia enxergar exatamente por onde ia. Achava que ali havia apenas algumas ilhotas e, à parte sua tripulação, mais ninguém. Tempos mais tarde, cartógrafos europeus decretaram que esta foi a primeira incursão humana àquelas latitudes e passaram a nomear tudo por ali em homenagem ao navegante. Assim nasceram na cartografia ocidental a Ilha, o Mar e o Estreito de Bering.

Bering e os cartógrafos da época não sabiam que muitos milênios atrás, homens e mulheres passaram por ali a pé vindos do oeste. E não fosse pela pressa, o frio e a neblina intensa, poderia ter explorado um pouco melhor a região. Se atracasse sua embarcação e explorasse a porção continental que estava “descobrindo”, poderia ter encontrado assentamentos dos povos Athabaskan, Haida, Tingit, Tsimshian, Inuit, Aleuta e alguns outros que há séculos viviam na região.

Hoje essa porção de terra a leste do Estreito de Bering é o maior dos estados norte-americanos. Foi comprada da Rússia por uma verdadeira pechincha há 150 anos. A opinião pública americana considerou essa compra – 1,5 milhão de km2 de terra gelada, muito pouco habitada e com comércio incipiente – um negócio extravagante e irresponsável. Décadas depois, a prospecção de ouro, de petróleo e o interesse estratégico em colocar tropas, aviões e radares no quintal da União Soviética mudou o cenário por completo. Atualmente vivem mais de um milhão de pessoas no Alasca e seu PIB anual é 400 vezes maior que o valor pago por sua compra. (Aliás, os russos reclamam que a compra não foi quitada até hoje.)

As diversas etnias indígenas que lá habitam não se consideram russas nem americanas. Apenas sonham em voltar a viver como sempre viveram e poder cultuar suas montanhas como seus ancestrais. A mais alta e formosa delas foi batizada Bolshaya Gora pelos russos. Após comprarem o Alasca, americanos passaram a chama-la Mount McKinley, em homenagem a um de seus presidentes assassinados. Apenas há dois anos Barak Obama sancionou a lei que conferiu à montanha o retorno ao nome pelo qual seus ancestrais a chamaram por milênios: Denali, que na língua athabasca significa a mais alta. De fato, seu cume fica 6.190 metros acima do nível do mar, o que lhe confere o posto de mais alta montanha da América do Norte. Os Athabaskan sabiam das coisas.

Ao redor dela existe o Denali National Park: mais de 2 milhões de hectares de floresta boreal, tundra e montanhas nevadas. O vento é forte e gelado o ano todo. A temperatura varia entre 20 e – 50 oC. A vegetação é pouco diversificada, basicamente musgos, liquens, poucos arbustos e coníferas. Afinal, não é qualquer planta que aguenta um ambiente tão inóspito. A fauna é composta também só por quem aguenta o tranco, como ursos, renas, lobos, raposas, linces, e algumas aves.

Rita e eu deixamos o Jaboti no campground perto da entrada principal e partimos para uma caminhada parque adentro, para melhor poder avistar o Denali. Nas mochilas uma camada extra de roupa, barraca, saco de dormir, lanterna, fogareiro, gás e algo para comer. (Ok, confesso que tínhamos também um gps e um telefone satelital.)

É difícil descrever como me sentia andando pelo parque, quase arrastado pelo vento forte e gelado, cercado por picos nevados por todos os lados, e a vastidão insondável da tundra com seus tons marrom e laranja…

Manadas de elks uivavam e se acasalavam sem pudor à nossa frente. A uma distância embaraçosa e desconfortável, um urso pardo nos observou por toda uma tarde. Voltamos quatro dias mais tarde, quando a comida acabou. Montamos no Jaboti e seguimos viagem.

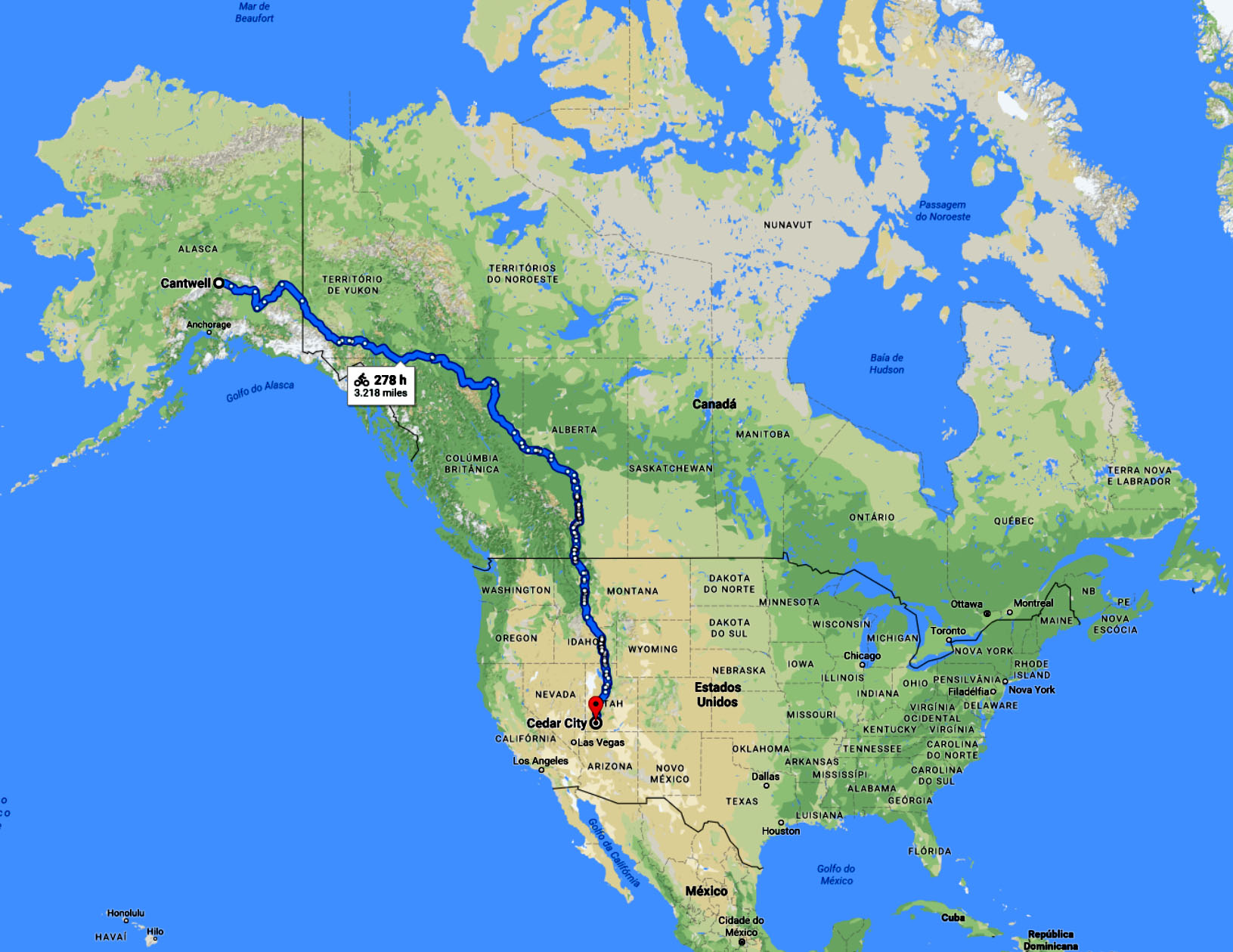

MOTIVAÇÃO

Rita e eu estamos na estrada há algum tempo. Entre pequenas e médias, fizemos grandes viagens por maus caminhos desse mundão. Uma das memoráveis foi dirigir de Campinas a Villa O’Higins, no sul da Patagônia chilena. Não menos memorável foi também dirigir de Campinas a Lawrence, no centro dos Estados Unidos.

Para enriquecer essa nossa experiência longitudinal pan-americana, resolvemos dessa vez dirigir do Denali National Park (Cantwell, Alasca EUA) até o Zion National Park (Cedar City, Utah EUA). Não é pouco, mesmo porque entre uma e outra cidade está o Canadá inteiro, de norte a sul.

Todas essas viagens foram feitas com a ONÇA, minha velha e saudosa caminhonete amarela, e a Tatarana, a jovem e impetuosa viatura atual. Entretanto, dessa vez propus à Rita viajarmos num motorhome. Confesso que estou um pouco envergonhado disso. Sempre fui orgulhoso da simplicidade franciscana das nossas viagens de caminhonete. Mas tinha muita curiosidade sobre como é a vida carregando uma casa sobre rodas.

Então, um pouco embaraçado, aluguei um RV (recreational vehicle) de uma companhia americana, para ser pego em Anchorage (Alasca) e devolvido um mês depois em Los Angeles. Ele foi batizado Jaboti. Basicamente, é um caminhãozinho Ford E-350 com cozinha (geladeira, fogão e micro-ondas), banheiro (com chuveiro) e uma cama de casal. Um luxo. Mas no fundo, bem lá no fundo, gostei. Não a ponto de mudar o estilo de futuras viagens, mas sim por ter conhecido esse outro modo de viajar.

E foi assim que, no meio do outono, partimos do centro do Alasca rumo a Los Angeles…

NINGUÉM MORRE NA VÉSPERA

São 2h45min. Hora de levantar. Dormi relativamente bem as últimas quatro horas. Considerando que estou a 5.300 metros de altitude, acampado sobre uma geleira e que a temperatura aqui dentro da barraca está -10 oC, não tenho do que reclamar.

Nunca havia acampado sobre o gelo. É para poucos. Fora o pequeno retângulo onde está meu isolante térmico com o saco de dormir por cima, qualquer outra parte dos 3 m2 que compõem o chão da barraca dói a mão só de encostar. E para completar, as paredes internas desse meu iglú estão forradas de uma película de gelo, vapor do meu corpo que se condensou e congelou.

Levantei. Me paramentei todo: balaclava, óculos, três camadas de roupa, luvas, botas duplas, crampons, capacete, lanterna, cadeirinha. Tomei uma caneca de café solúvel, consegui comer duas colheradas de granola com iogurte liofilizados e estava pronto para partir para o cume.

Eram quatro da manhã quando saímos. Na minha corda estavam também César à minha frente, Fred atrás de mim e Marcel atrás dele. Sete metros de corda interligava cada um de nós quatro ao companheiro mais próximo.

Fazia um silêncio pesado – não ventava – apenas entrecortado pelo ruído de nossos passos cramponando o gelo macio do glaciar. Uma lua minguante acompanhada das estrelas mais brilhantes jogava um manto prata azulado sobre o chão que pisávamos. Não havia sequer uma nuvem no céu. O cenário era frio, leitoso, surreal, marciano talvez.

Progredíamos lentamente, em ritmo regular. Éramos quatro almas unidas por uma corda subindo o glaciar. Sentia-me só, uma insignificância consciente se arrastando montanha acima.

Sabia que a qualquer momento poderia ser engolido por uma greta. No dia anterior, dois escaladores mexicanos e dois peruanos morreram numa avalanche na montanha ao lado. Agora mesmo isso poderia acontecer aqui. Em uma região de grande instabilidade sísmica como essa, qualquer pequena acomodação do terreno teria repercussões desastrosas para nós quatro. Minha vida estava nas mão de meus três companheiros de corda. E a deles nas minhas. Mas, curiosamente, desdenhei da morte o tempo todo. Tinha certeza que atravessaria aquela noite. Ninguém morre na véspera.

Havia mais com o que me preocupar. Tinha que manter o ritmo das passadas, montanha acima, montanha acima, montanha acima, apesar do frio, do ar cada vez mais rarefeito, do cansaço, da respiração mais que ofegante.

Cinco horas da manhã e eu me sentia menor que o mosquito no no cocô do cavalo do bandido. Solitário num cenário inóspito e surreal, frente a montanhas e glaciares que mal enxergava, e cujos ciclos de existência, comparados ao meu, eram eternidades. Abandonado à própria sorte numa região remota e desabitada de um planeta pequeno orbitando uma estrela modesta em uma galáxia perdida entre centenas de bilhões de outras visíveis em um universo em expansão.

“E no entanto, trago em mim todos os sonhos do mundo.”

Me lembrei que planejei esse momento lá em Barão Geraldo, seis meses atrás. Dia após dia, desde então, treinei músculos e nervos para estar aqui; cada movimento do piolet, cada passada do crampon foram planejadas para eu chegar 5 mil metros acima da casa onde vivo, com temperatura 40 oC abaixo daquela no quarto onde durmo, com a metade da pressão de O2 do ar que respiro em Campinas.

“E no entanto, ela se move.”

A rotação desse planeta pequeno fez transbordar sobre a montanha enfim – lenta, dramática e majestosamente – a luz da estrela modesta que aqueles que pisavam aqui sete séculos antes de mim chamavam de Inti, o deus da luz e da vida. São seis horas da manhã. Com a chegada do sol, tudo mudou. Renovava-se o ciclo de luz, vida e energia naquela manhã de 23 de julho. Tonto de admiração e cansaço, comecei a identificar ao meu redor, quase ao alcance das mãos, a silhueta das montanhas com as quais sonhei cada noite dos últimos meses. Estava ali o Cerro Artensoraju à minha esquerda. Os quatro Huandoys apareceram à minha direita. Consegui divisar o Nevado Huascaran Norte à minha direita, um pouco atrás o Huascaran Sul, a maior montanha do Peru. Identifiquei a Pirâmide Garcilaso à minha esquerda; atrás dela o Cerro Santa Cruz; ao seu lado o Quitaraju, à minha direita mais à frente, o Chopicalqui; atrás dele o Nevado Contrahierbas; à minha esquerda o Nevado Alpamayo, a montanha mais linda da Terra! E à sua frente o Tauliraju. Para além do cume do Cerro Pisco, nosso destino, conseguia ainda ver os nevados Yanapacha e Chacraraju.

Enfim, com a luz do sol identifiquei uma a uma as monumentais montanhas que surgiam ao meu lado. Entendi o caminho que fazia. Meu corpo já não se cansava. Meu corpo já não doía. Escalava com os olhos e a mente, uma a uma, todas aquelas montanhas. Feito um tapete voador, me deslocava para onde meus olhos miravam.

Será que o sol nasceu sem a ajuda de Deus? Ou quem sabe as centenas de bilhões de galáxias existentes, cada uma delas com trilhões de sóis nascendo sobre seus inúmeros planetas, e se expandindo numa dança pagã há 13 bilhões de anos por um espaço que não consigo imaginar, tudo isso junto não seja Deus ele próprio? Muito frio para raciocinar sobre isso agora, pensei.

Na minha cabeça tem uma rádio. Uma rádio que toca música sem o meu controle, em horários os mais inusitados e, às vezes, inoportunos. É sério! Nessa hora, enquanto Inti nascia, começou a tocar os minutos finais do Pássaro de Fogo (Firebird), de Stravinsky.

Acho que ele não sabia nada do povo Inca que habitava por aqui sete séculos atrás. Mas certamente Inti iluminava Stravinsky quando compunha Firebird. Ver a luz do sol desvelando as montanhas e ouvir Firebird são duas vivências de um mesmo processo. Só pode ser. Meu rádio não erra.

Às sete horas, encordado, fisicamente bem, emocionalmente esgotado, cheguei ao cume do Cerro Pisco. Me abracei a Fred, Marcel e César por alguns minutos. Descansamos um pouco antes de iniciar a longa volta.

ALGUM CORDEIRO PRECISA CONTINUAR CAMINHANDO…

Devido à sua grande inacessibilidade, a Cordillera Huayhuash é uma das mais isoladas e pouco habitadas regiões do planeta.

Percorre-la em seu todo significa uma dura caminhada de cerca de dez dias por 180 km de trilhas sempre acima de 4 mil metros de altitude, cruzando passos que chegam a 5 mil metros.

E todo esse esforço vale a pena! A Cordillera Huayhuash é de extrema beleza. A conceituada publicação Lonely Planet chama a Cordillera Huayhuash de “best alpine trek in the world”, uma deliciosa provocação para os que consideram alpino apenas o que está nos Alpes.

De fato, a Cordillera Huayhuash fica incrustada nos Andes peruanos. Numa viagem de 8 horas de ônibus a partir de Lima, rumo nordeste, chega-se à cidade de Huaraz, capital do andinismo peruano. De lá, a cordilheira é acessível após três horas de caminhonete trafegando em um longo e sinuoso caminho de terra montanha acima.

A cordilheira é uma compacta cadeia de 20 montanhas principais, 6 delas ultrapassando os 6 mil metros de altura, unidas por glaciares azuis, salpicados de lagunas verdes. Há também esparsos, minúsculos e incaicos vilarejos incrustados nos vales, como os pueblos de Pocpa e Huallapa, onde a língua corrente é o quéchua.

Duas décadas atrás, transitavam pela trilhas da cordilheira apenas pastores e guerrilheiros maoístas do movimento Sendero Luminoso. Com o fim da guerrilha e certa melhora no acesso, começaram a chegar, em pequenos grupos, montanhistas de todos os cantos do mundo.

Éramos cinco: Fernando Cruz (nosso guia), Maria, Rita, eu e o Catalino (arrieiro) que tocava quatro burros carregando nossas barracas, tralhas de cozinha e comida para dez dias.

No primeiro dia, andamos, andamos, andamos, cerca de oito horas. Pouco antes do anoitecer, armamos acampamento, preparamos nosso jantar e descansamos até o amanhecer seguinte.

E essa rotina se estabeleceu por dez outros dias. O que mudava era a paisagem deslumbrante, e o clima também. Pegamos chuva e neve por três dias no meio da travessia.

Rita e eu percorremos a cordilheira em 2007. Nove anos mais tarde, voltamos para trazer Maria. Foi seu primeiro trekking de altitude. Algum Cordeiro precisa continuar caminhando quando eu parar.

RODANDO PELA CARRETERA AUSTRAL

A partir de Chaittén, rumamos sul atravessando pontes estaiadas, vilarejos, florestas temperadas intactas, até que no final do dia, sob intensa chuva, chegamos ao Parque Nacional Queulat.

Esse parque é uma das pérolas da Carretera. Vale a pena ver o vídeo.

Passamos vários dias, várias garrafas de vinho, vários filés de salmão na brasa, acampados, conhecendo e percorrendo as trilhas de Queulat.

O termo “ventisquero” é usado nessa região da Patagônia para denominar uma glaciar suspenso, que verte água de degelo na forma de cascata sobre um lago ou rio. É uma formação rara e bela. A maior atração do Parque Queulat é o Ventisquero Colgante. Apesar do mau tempo e da má iluminação, a foto consegue ilustrar essa formação.

Após extensiva exploração do Parque Nacional Queulat, levantamos acampamento e seguimos rumo sul. Paramos em diversos Parques e Reservas, sempre acampando e explorando trilhas, montanhas, paisagens.

O cenário vai mudando, aplainando, secando. Até que chegamos a outra pérola da Carretera…

… um imenso, azul, crespo, ensolarado e translumbrante lago. Do lado oeste, no Chile, se chama Lago General Carrera. Do lado leste, na Argentina, se chama Lago Buenos Aires. Mas esse é um pormenor geopolítico. O lago e o ambiente são um só, o segundo maior da América do Sul, menor apenas que o Titicaca.

Enquanto percorremos a Carretera Austral sentido sul, o Lago nos acompanhou sempre à nossa esquerda por mais de 100 quilômetros. E na volta, quando saímos pela Argentina, foram mais de 200 quilômetros, muitos deles percorridos em escarpas de tirar o fôlego.

O lado chileno é mais selvagem, começou a ser habitado apenas no século 20, e era acessado exclusivamente pela Argentina, através da mítica Ruta 40, até a Carretera Austral chegar por aqui.

Apesar da clima frio e úmido da patagônia chilena, o Lago tem um microclima seco e ensolarado cuja explicação não consigo encontrar. Custa crer que estamos a -47 graus de latitude.

Apenas quando colocamos o pé na água quase congelada do Lago, ou vemos os cumes nevados das montanhas que o rodeiam, é que lembramos que estamos tão ao sul do planeta. É um lago de origem glaciar, que deságua tanto no Pacífico, através do Rio Baker, como no Atlântico, através do Rio Fênix Chico.

Depois de uma semana acampados às margens do Lago, reunimos coragem para desarmar a barraca e seguir para o sul, rumo à Reserva Nacional Lago Cochrane, onde acampamos mais uma vez à beira de um lago.

E de lá, tomando mais um transbordador, seguimos para Villa O’Higgins, até agora o final da Carretera Austral. Até agora porque há um projeto do governo chileno de extender a Carretera ainda mais ao sul. Mas… no meio do caminho tem uma pedra… uma enorme pedra de gelo, o Campo de Hielo Sur. Simplesmente a terceira maior massa de gelo do planeta – atrás apenas da Antártida e da Groenlandia – que não parece que vai dar mole para as máquinas de terraplanagem.

De O’Higgins subimos de volta para o Lago General Carrera, atravessamos o continente horizontalmente até a costa argentina do Atlântico e empreendemos alonga marcha de regresso.

Seis mil quilômetros depois, chegamos – cansados, felizes, cheios de histórias e fotos para mostrar – de volta a Campinas.

A IDA

Rita, companheira de tantas aventuras, veio junto dividindo a direção e o encantamento com a viagem. Até Puerto Montt foram 4,5 mil quilômetros rodados em alucinantes 5 dias. Durante a noite a gente dormia.

A viagem começou mesmo em Puerto Montt. Aliás, uns 25 km antes, na cidade de Llanquihue. Ficamos acampados lá por alguns dias, na beira do lago de mesmo nome, apenas descansando e admirando o belíssimo Vulcão Osorno. Deu vontade de subir até sua cratera e descer esquiando. Mas como não sabemos esquiar, preferimos ficar na praia tomando cerveja Kunstmann, uma especiaria regional.

Dias depois, após quase criarmos um conflito com ambientalistas locais, tantas foram as garrafas vazias que empilhamos na lixeira do camping, pegamos a Tatarana e seguimos viagem. De balsa, fomos para a Isla Grande de Chiloé, onde acampamos no Parque Nacional Chiloé, na costa oeste da ilha, praia selvagem e um pouco gelada, frente ao pacífico. De agora em diante, por causa do frio, e também para evitar embaraços ambientais com descartes, optamos por apenas beber vinho – também regional – que dado o menor volume ingerido gera menos resíduos de vidro. E para acompanhar, invariavelmente salmão fresco pescado por ali mesmo.

Do Parque fomos para a cidade de Quellón, ao sul da ilha, onde termina a lendária Ruta Panamericana, que parte do Alaska e liga toda a face oeste do continente americano. Quellón vive do cultivo de salmão.

Dias depois, 5 horas ladeando o Vulcão Corcovado, a balsa semanal nos levou de volta ao continente, na cidade de Chaittén, onde finalmente colocamos os pés na Carretera.

Chaittén ressurgiu das cinzas, literalmente. A cidade foi coberta pelas cinzas expelidas pelo Vulcão Chaittén que, após cerca de 10 mil anos sem atividade, em maio de 2008 resolveu entrar em erupção 10 km longe dali. O lugar teve que ser evacuado às pressas e se tornou uma cidade fantasma, que aos poucos vem reencarnando e retomando a vida.

A CARRETERA AUSTRAL

A Ruta CH-7, mais conhecida como Carretera Austral, é uma estreita e serpenteante estrada, que atualmente une Puerto Montt a Villa O’Higgins, muito lá em baixo, na Patagônia chilena. São cerca de 1240 km, predominantemente de rípia. A estrada é bastante complicada. Passa por montanhas, fiordes, bosques, lagos. Além disso, tem inúmeras descontinuidades, que precisam ser transpostas em infrequentes balsas – às vezes uma por semana! – que os locais chamam de transbordadores. Sua construção se iniciou na segunda metade da década de 1970 e se estendeu até o final dos anos 1980.

Pode-se enxergar alguma semelhança entre a CH-7 e a BR-230, Rodovia Transamazônica. Ambas foram obras faraônicas, caríssimas, de grande engenharia, feitas por regimes militares em lugares inóspitos, e que, no papel, visavam proteger territórios e populações remotas, integrando-as aos seus respectivos países. Me maravilhei trafegando pela Transamazônica em 2008 e 2012. Agora, em grande estilo, vim batizar a Tatarana na Carretera Austral.

TATARANA

Quem acompanhou as primeiras histórias desse blog conhece a Onça, minha velha e querida camionete. Acontece que depois de mais de 300 mil quilômetros rodados por maus caminhos em toda a América, do Oceano Ártico ao Canal de Beagle, do Atlântico ao Pacífico, ela partiu para nunca mais voltar. Em verdade, ela se partiu. Se partiu em vários pedaços numa costela de rípia em que tive que trafegar um pouco apressadamente enquanto me livrava de um incômodo bandoleiro que me perseguia numa quebrada boliviana. E não deu mais para juntar as partes.

Fiquei órfão uma porção de tempo. Mas enfim consegui uma viatura que substituísse a Onça à altura. Ei-la: Tatarana.

Tatarana é uma jovem camionete, motorzuda, boa de lama, boa de areão. Passei um ano mexendo na suspensão, instalando alguns acessórios. Agora está pronta. Seremos felizes juntos por outras centenas de milhares de quilômetros, tenho certeza. E para iniciá-la nos maus caminhos desse mundão, vruuummm, resolvi percorrer a Carretera Austral.

O CUME É OPCIONAL, A VOLTA É OBRIGATÓRIA.

Para quem nunca foi, é quase impossível explicar a atração que escalar uma montanha exerce. A gente passa frio, cansaço, dor de cabeça, falta de ar, náuseas, dorme mal, emagrece, carrega peso, fica mais de uma semana sem tomar banho, come gororoba, o nariz encraquela, os lábios racham…

Mas o interessante é que o conjunto todo é bom. É gostoso. É prazeroso. É do caralho!

Talvez o problema seja eu. Já tive outros amores bandidos assim. Amei um jipe Willys CJ 6 cilindros que vazava óleo em vários pontos, fazia 4 km/litro de gasolina, o breque mal funcionava, não passava de 70 km/h, quando chovia enchia de água, desconfortável, barulhento. Ficamos juntos por 19 anos. Atravessamos três casamentos.

Seja lá por qual motivo, resolvi escalar o Cerro del Plata, o pico mais alto do Cordón del Plata, bem acessível a partir de Mendoza.

Éramos 7: Gabriel, Celso, Marcos, Rodolfo, Max (guia da expedição), Edu (guia assistente) e eu. Exceto pelo Max, conheci o grupo apenas em Mendoza, na véspera do início da expedição.

Saímos de Mendoza numa Van para dormir em um refúgio de montanha a 2.950 metros de altitude, no início da trilha que levava ao cume. A partir de então, em um pouco mais de uma semana fomos nos deslocando e montando acampamentos cada vez mais altos. Durante este tempo de aclimatação, o grupo foi se conhecendo, amadurecendo, estabelecendo laços de amizade e solidariedade fundamentais para o sucesso no ambiente hostil da montanha. Até que no nono dia, estávamos em La Hoyada, 4.800 metros de altitude, último acampamento, esperando as primeiras horas da madrugada para partir para o cume. O grupo estava forte e ansioso. A noite que antecede o ataque ao cume é sempre complicada. A altitude elevada, a ansiedade, a expectativa conspiram por uma noite em claro.

Às quatro da manhã deixamos as barracas para trás para ganhar mais e mais altitude. O início foi duro. Andávamos calados. Somente o vento quebrava o silêncio. O céu estava estrelado, mas era lua nova, tudo muito escuro. As luzes das lanternas mal iluminavam a trilha na neve. Mas o cenário mudou dramaticamente quando o sol nasceu. Picos nevados surgiram em toda a volta, inclusive a face sul e tenebrosa do Aconcágua. Conseguia ver lá longe, inundado de nuvens, o vale por onde passamos subindo nos últimos dias. Os picos das montanhas em volta furando essas nuvens. Eu acima das nuvens.

Subimos, subimos, subimos, cansamos, continuamos subindo, subindo, subindo… até que por volta das 13 horas, primeiro um, depois outro, e outro, e mais outro, e enfim todos estávamos lá, com os pés plantados no cume do Cerro Plata, a 5.943 metros acima do nível do mar, vislumbrando os incríveis picos nevados do Cordón del Plata à nossa volta.

Sentei ao lado de uma cruz espetada no cume e entrei num estado de contemplação atemporal. Não sentia mais a cabeça doendo, a boca ressecada, o coração disparado, a fadiga. Parece que assistia um filme confuso, os primeiros acampamentos da expedição, as trilhas na altitude, o sol nascendo e se pondo a cada dia, as risadas, a amizade construída no gelo e no perrengue, o vento, a ventania, o vendaval. Não sei quanto tempo isso durou. Um minuto, uma hora, um dia. Até que alguém me puxou pelo braço gritando “bora descê, porra!”

Foi o que fiz. O cume é opcional. A volta é obrigatória.

DOS ANDES À AMAZÔNIA NUMA PEDALADA

Para quem vem de São Paulo, a chegada a La Paz é de tirar o fôlego. Literalmente. A cabine vem pressurizada o tempo todo a mais ou menos 2.200 metros. Quando começa o pouso a pressão dentro da avião cai, ao invés de subir como de costume. El Alto, o aeroporto internacional de La Paz, fica a 4.100 metros de altitude. É o mais alto aeroporto de grande porte do mundo. A pista é enorme, o avião parece que nunca vai parar.

O centro da cidade fica uns 400 metros abaixo, caindo de El Alto num vale forrado em ambos os lados de pequenas casas, a maioria de tijolo aparente.

Não dá para um brasileiro normal como eu chegar de casa e no dia seguinte sair pedalando. Nem em La Paz, e muito menos na Carretera de la Muerte. Alguns dias há que se passar aclimatando. E como sempre, uma delícia interagir com a população local.

E quando senti que dava, lá fui eu pedalar a Carretera de la Muerte. Como falei anteriormente, hoje ela não é de la muerte anymore. Com a inauguração de uma rodovia asfaltada ligando La Paz ao vale dos Yungas em 2006, o tráfego pesado vai todo por ela. A Carretera é atualmente usada basicamente por sitiantes em deslocamentos locais e uma legião de cicloturistas vindos de todos os cantos do mundo.

Mas ainda assim é perigoso pedalar por ela. Já 29 ciclistas morreram na Carretera desde 2006. O perigo maior é a sua beleza. Uma das coisas mais lindas que há nessa América do Sul deslumbrante é sair pedalando dos Andes e em poucas horas chegar na Amazônia, vivenciando de perto, ao vivo e em (muitas) cores, toda a transição de um ecosistema ao outro. Naturalmente, a bike vai para onde você olha. Quem pedala sabe disso. O problema é que o olhar não faz curvas…

E a Carretera é uma sequência de centenas de curvas. Num caminho estreito e sinuoso que se estende por quase 80 quilômetros há que se manter 100% focado no chão. Qualquer distração pode ser a última.

Já quase no final do dia, empoeirado, fisicamente esgotado, mas com a alma de um passarinho, uma pausa para descanso, antes de desaguar em plena floresta amazônica. Cada vez mais, soy loco por ti, América!

A ESTRADA MAIS PERIGOSA DO MUNDO

O nome é eloquente: La Carretera de la Muerte. A origem é pesada: foi construída na década de 1930 por prisioneiros da Guerra do Chaco, o mais violento conflito armado da América do Sul no século XX.

Até poucos anos atrás este era o único caminho que ligava duas cidades em tudo contrastantes: a fria, alta e seca La Paz, nos Andes bolivianos, com a quente, baixa e chuvosa Coroico, centro produtor de coca na entrada da Amazônia boliviana.

São cerca de 80 km de um caminho deslumbrante, estreito, pedregoso, ziguezagueando encostas escarpadas. Devido a elevada incidência de acidentes fatais (300 ao ano, em média), foi apontada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como a estrada mais perigosa do mundo.A estrada tem normas próprias. Quem sobe para La Paz tem a preferência. Quem desce trafega pela esquerda (mão invertida), olhando para o abismo, para melhor se certificar que as rodas esquerdas estejam sempre sobre a pista.

Felizmente em 2006 concluiu-se uma rodovia asfaltada alternativa, que atualmente concentra a maior parte do tráfego local. Assim, a Carretera de la Muerte hoje transformou-se em um atrativo turístico, utilizada quase exclusivamente por aventureiros de bicicleta. Ainda assim, foram registradas 29 mortes de ciclistas pedalando por ela desde então.

PRA BAIXO TODO SANTO AJUDA!

Paso de la Cumbre, altiplano boliviano, 4.650 metros acima do nível do mar, primeiras luzes da manhã. Após três intermináveis meses sem correr uma milha sequer, me encontro aqui parado, com muito frio, com pouco ar, pensando, pensando.

Pensando que uma nova etapa está para começar. Se tudo der certo (e você está lendo este texto porque, de fato, tudo deu certo) ainda hoje estarei com essa magrela na Amazônia boliviana.

BUSCANDO SIMÓN PELA PUNA ARGENTINA

Certa vez, li um relato na internet afirmando que existe uma tal Vega La Bitujuela, onde vive Simón, um ermitão. Só, com suas ovelhas. Fiquei maravilhado. Desde sempre me encantam estórias de pessoas estranhas que vivem sós em lugares esquisitos. Talvez uma premonição. Os livros Walden e Into the Wild não saem da minha cabeceira. Decidi ir atrás desse sujeito. Pelo menos, chegar perto e ver se ele existe mesmo. Ermitões detestam companhia.

Acontece que Simón vive na Puna, um ótimo lugar para um ermitão morar. Então, lá fui eu.

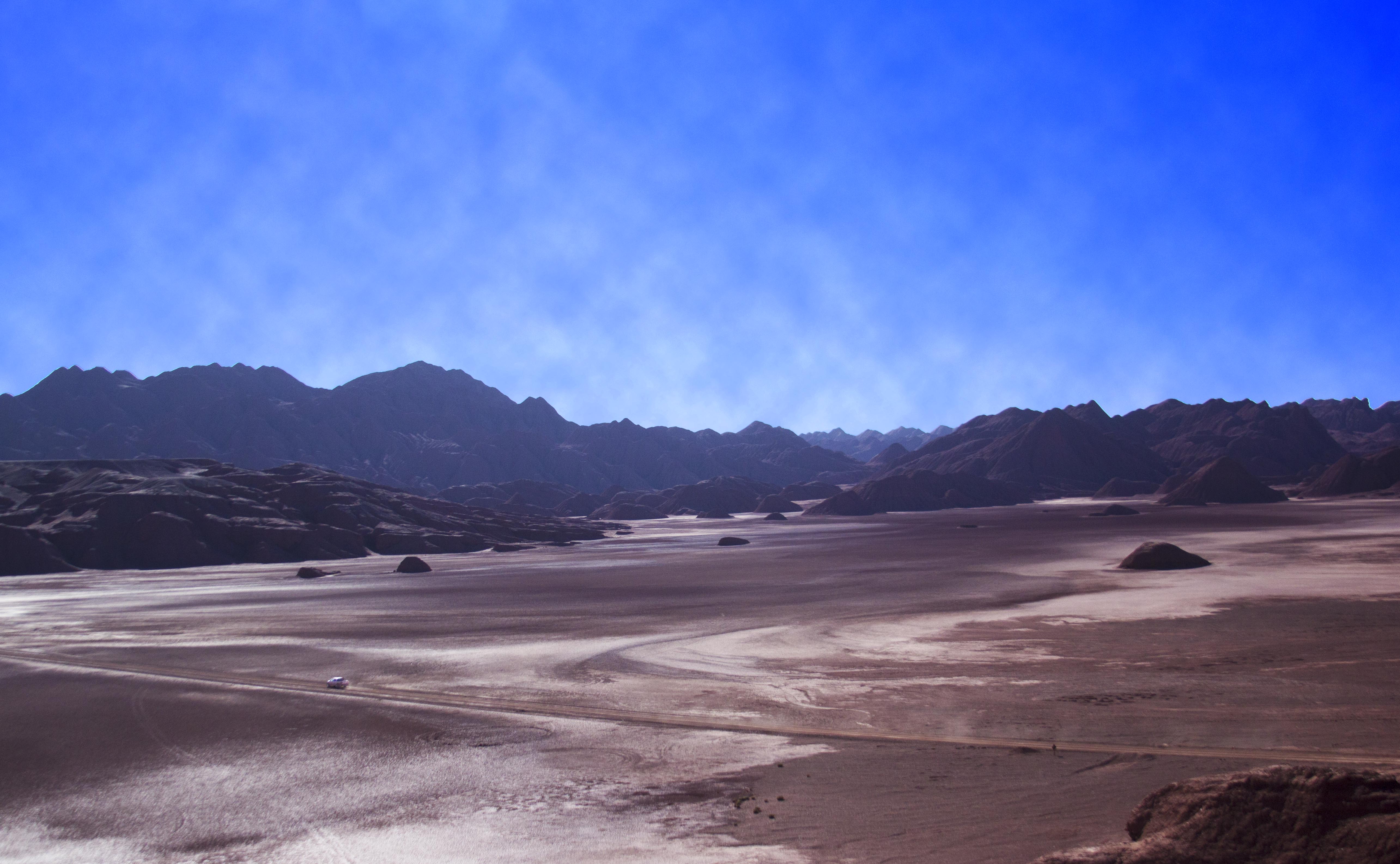

Puna é uma palavra de origem indígena, talvez quéchua, nominando uma região que se estende pelo sul do Peru, sudoeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. Grosseiramente, pode ser dividida em três sub-regiões: o altiplano boliviano, a Puna do Atacama e a Puna Argentina.

Segundo Ricardo Alonso (geólogo argentino), “El relieve de la Puna Argentina corresponde al de una fosa elevada a 4000 metros sobre el nivel del mar, internamente quebrada en bloques elevados y hundidos, que conforman serranías y depresiones y albergan los salares y todo el conjunto enmarcado por dos imponentes cordilleras: una volcánica y otra tectónica, a occidente y oriente respectivamente. Volcanes y salares, clima árido y vegetación escasa son los parámetros que definen el singular ambiente de la Puna”.

Os Andes Orientais bloqueiam o vento úmido que vem da Amazônia. Os Andes Ocidentais bloqueiam o vento úmido que sopra do Pacífico. Em conseqüência, a Puna é um deserto. Um deserto frio, cujas temperaturas noturnas, nos salares, facilmente atingem -30oC.

Por ser tão inóspita, a Puna é pouco frequentada. A flora é escassa. A fauna é escassa. E quanto às pessoas, é considerada a região mais desabitada do planeta. Em um dos meus dias em busca de Simón, rodei mais de 100 km ser ver sequer um ser humano, exceto os que estavam comigo no carro.

Depois de mais de 150 mil quilômetros muito bem rodados, vendi a ONÇA e comprei uma nova caminhonete, ainda sem nome, a qual estou preparando em Campinas. Por causa disso, fui de avião para Salta e lá aluguei uma caminhonete 4×4 para fazer o percurso. Éramos três: Maria, Rita e eu. Batizamos “Branquela” a caminhonete.

Salta, “A Linda” como é chamada pelos locais, é mesmo uma cidade linda. Andei pelas suas ruas e vielas por vários dias quando ia para os EUA em 2009. Sabia que um dia voltaria. Dessa vez fiquei apenas o suficiente para os trâmites do aluguel da Branquela, uma caminhonete 2011 com pneus normais e apenas um sobressalente, sem guincho, sem rádio. Foi o que melhor consegui.

De Salta subi a Cuesta del Obispo, rumo à cidade de Cachi, e de lá para Cafayate, fazendo um aquecimento para o que viria pela frente. A partir de Cafayate entrei na Puna Argentina propriamente dita. Segui para El Peñon, Vulcão Galán, Campo de Piedra Pomez, Antofagasta de la Sierra, Salar de Arizaro, Antofalla, Antofallita, Tolar Grande, Salar del Diablo, San António de Los Cobre, Salina Grande, para, depois de 2 mil km, voltar a Salta.

Agora, no conforto de casa, sentado escrevendo este texto, confesso que foi uma tremenda irresponsabilidade colocar minha filha e minha mulher na Branquela e sair pela Puna sozinhos e mal equipados. Não faça isso. Ande ao menos em dois carros e leve agasalho, água, comida e um confiável sistema de comunicação para enfrentar alguns dias parados no deserto. Se o seu carro quebrar (e acredite, eles quebram) isso vai fazer a diferença entre a vida e a morte.

Mas, quanta história resultou de irresponsabilidades! Andei em terrenos muito agressivos. Dunas e areões traiçoeiros, cascalho, pedras soltas, buracos, fortes aclives e declives, ribanceiras, travessia de riachos (sim, há riachos no deserto, degelo), enfrentando rajadas de vento fortíssimo com muita poeira, calor intenso de dia e frio insuportável à noite, tudo isso entre 3 e 5 mil metros de altitude. E o pior de tudo… sob o efeito potencializador do ar rarefeito, a sensação de abandono absoluto, fragilidade infinita e desmedida insignificância em altos planaltos onde você gira 360 graus com os olhos arregalados e não enxerga n e n h u m o u t r o s e r v i v o.

E por falar nisso, não vi nem sinal de Simón, o motivo que originou a viagem. Parece que ele pressentiu minha chegada à Vega La Bitujuela e se abrigou em alguma paragem ainda mais remota com seus carneirinhos. Sei lá.

Mas o saldo foi fantástico. Conheci um dos lugares mais incríveis do planeta. Declaro-me absolutamente incompetente para descrevê-lo em palavras. Contento-me em mostrar as fotos. Faça você seu julgamento.

O NEPAL NÃO SAI DA GENTE

Lukla é a Babel do Khumbu. Um povoado nervoso, com tribos dos quatro cantos do mundo, cada qual falando seu próprio idioma. Carregadores chegam e partem a toda hora, trazendo ou levando tralha montanha acima. Tropas de jumentos e yaks lotam as vias principais abastecendo hospedarias e o comércio local. Cheguei encharcado, em meio a uma chuva fina e contínua, tão contínua que continuou por dias a fio.

Tem um aeroporto em Lukla que por si só vale uma visita ao povoado. A pista de pousos e decolagens é única, estreita, curta e inclinada. Inclinada! Os teco-tecos pousam subindo ladeira. E para piorar o estresse, a pista fica no topo de um morro, ladeado por montanhas mais altas. Talvez por isso eu tenha chegado andando, mas todos vêm mesmo é de avião. Inclusive Emiliano, Mariana e Beatriz, genro e filhas, com quem Rita e eu nos juntamos e seguimos viagem.

De Lukla em diante tudo mudou (veja o trajeto). O cenário é outro. Começa a alta montanha. As árvores vão diminuindo de tamanho e se espaçando cada vez mais para por fim sumirem. A vegetação toda vai rareando, rareando até acabar. A umidade vai diminuindo, a luminosidade aumenta, o frio chega e se intensifica, os picos nevados aparecem por todos os lados, e o sentimento é de deslumbramento e imensa solidão.